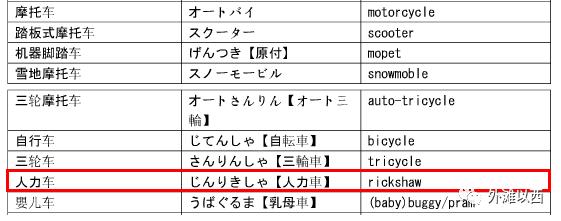

现在,人力车(黄包车)进历史博物馆,大街上有时看到零星,那是旅游项目助助兴,收费高。本专题借了黄包车这一载体看上海历史风貌区,先搞清楚“黄包车”这个词来历,一查还蛮有趣,来自日语:

论词源,汉语里的“人力车”和英语里的“rickshaw”都来自日语里的“人力车(じんりきしゃ)”。英语是将平假名转写成罗马字母jinrikisha,为了发音方便和拼写规范,稍加改动,变成了现在的样子。

我在日本东京浅草寺门口看到,一道城市风景。

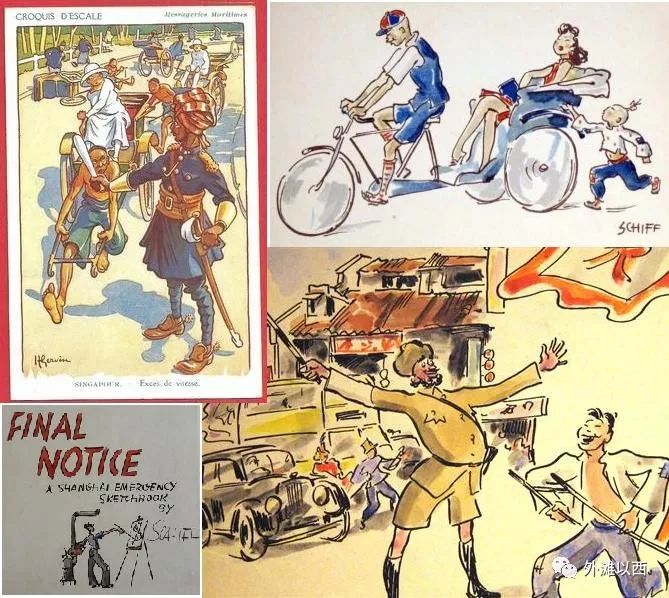

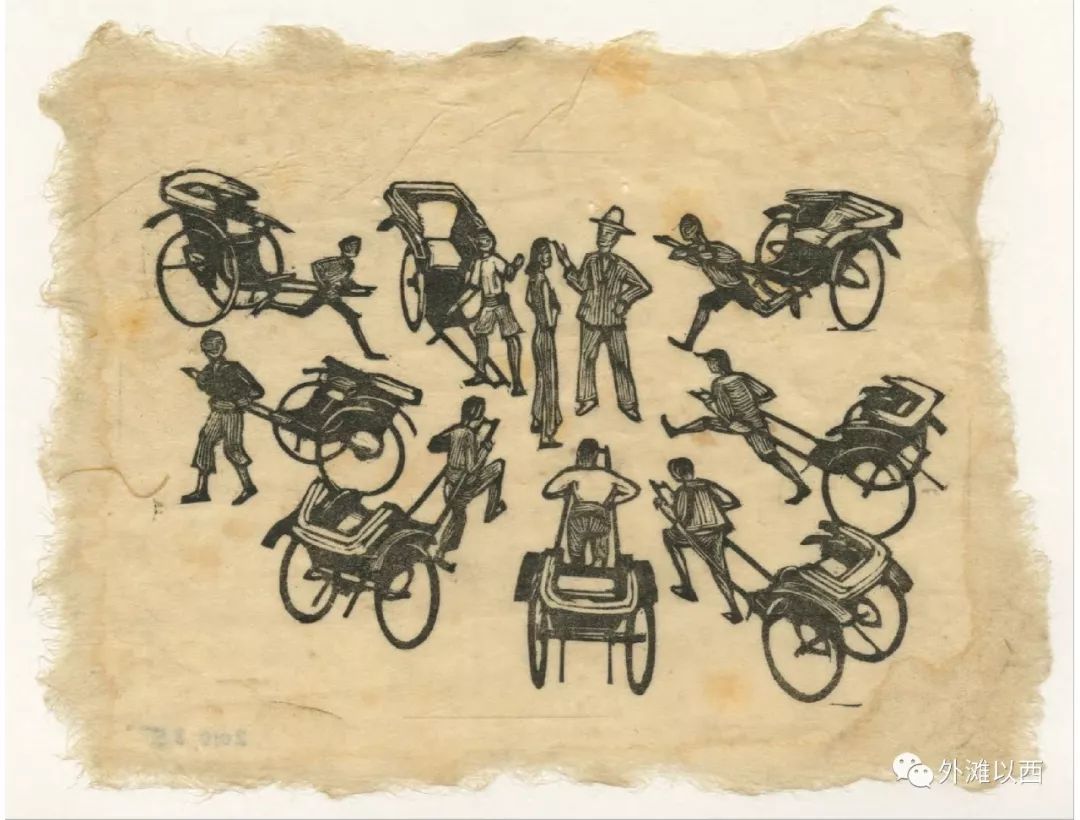

在人力车(以下均采用黄包车这个很上海特征的名词,包括三轮车)横行的上世纪前几十年,犹太画家许福在上海为黄包车(人力跑的和三轮蹬的)漫画,很生动,许福外国名字叫弗利德里希·希夫(Friedrich Schiff,1908-1968)。

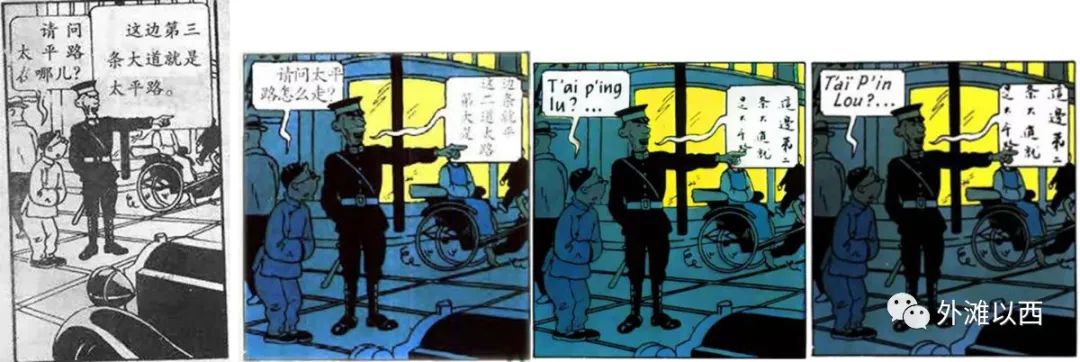

比许福更有名的比利时漫画家埃尔热,他创作出了当今世界上最有名漫画人物之一的丁丁,丁丁1936年在《丁丁历险记之蓝莲花》中来到上海,坐上了黄包车。

再看电影,带黄包车的镜头数不清,截图来自两位着名导演的上海故事片:斯皮尔伯格导演的《太阳帝国》和李安导演的《色·戒》。

《太阳帝国》片段

《色|戒》片段

丰子恺《黄包车夫的梦想》

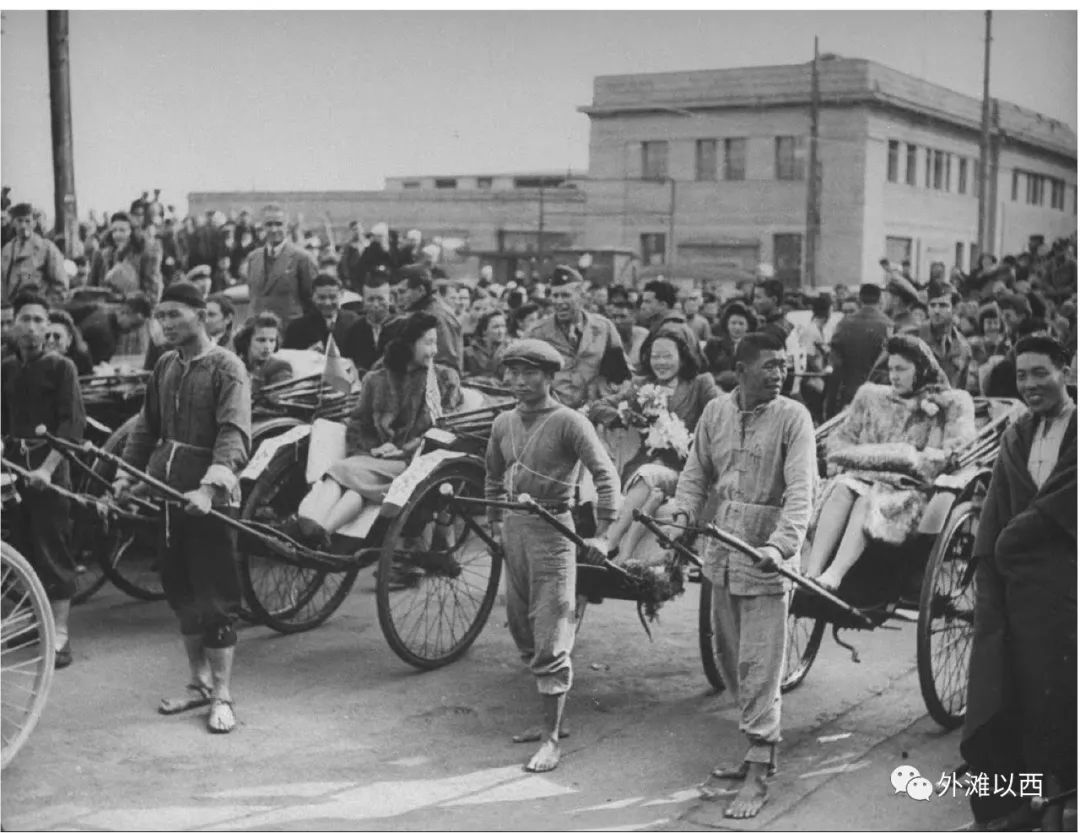

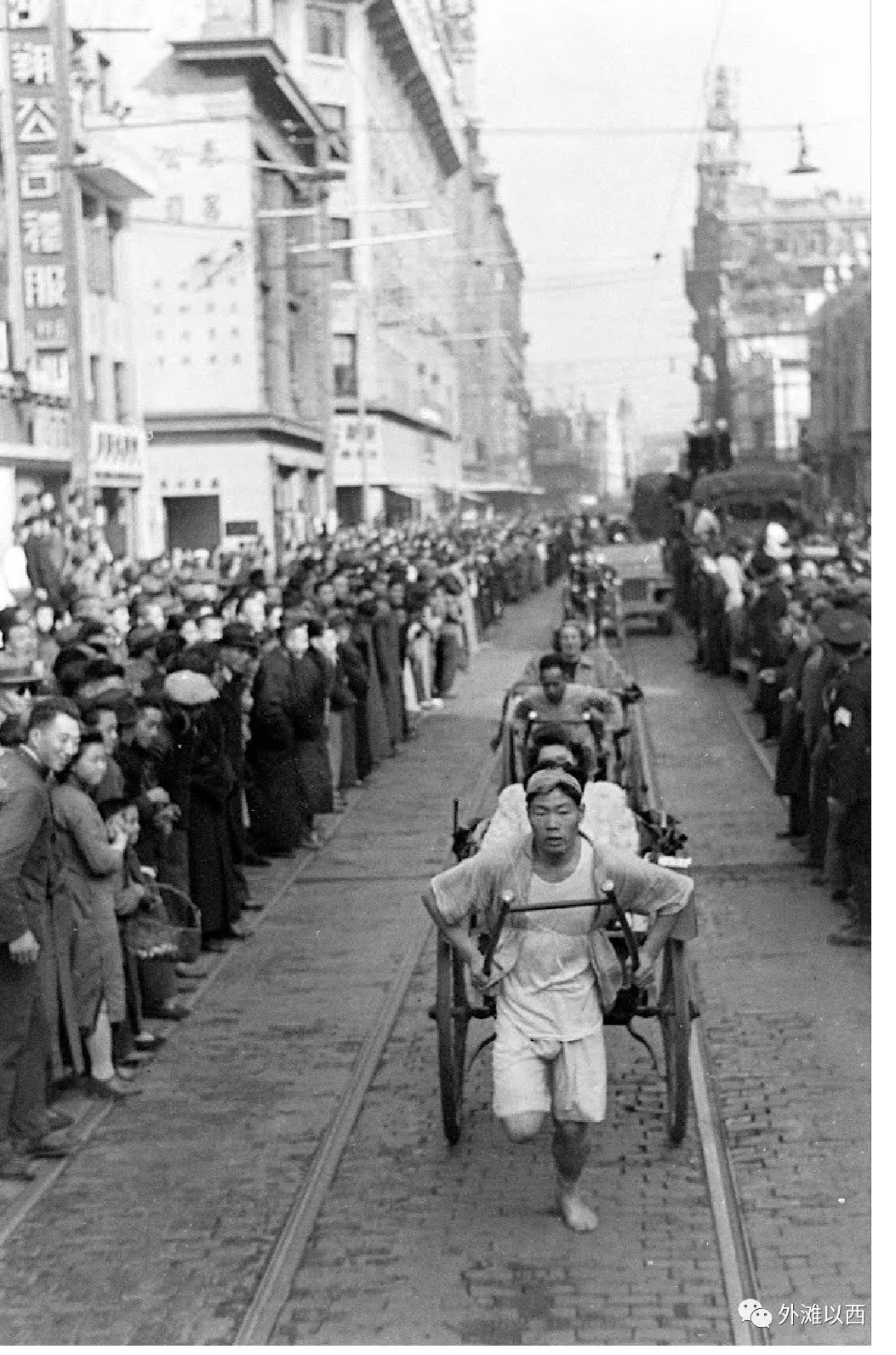

说个黄包车的故事,1945年12月驻沪美军突发奇想,搞了一次上海黄包车德比赛,盛况空前,比赛当日全上海轰动,比赛沿途那个人山人海,里三层外三层,电台实况转播的哦。

注意哦,上图跑过的地方是今天南京西路青海路、吴江路口,远处是德义大楼,如果德义大楼算居中的话,左右两侧老房子大都已消失。

冠军有点像陈佩斯,下面得奖选手和范志毅神似。

链接点进去看看:

比赛起点在外滩,沿南京路一路到陕西北路转弯,南上,到今天的文化广场,当年的逸园,进入到逸园赛场后,有一万现场观众看见了姜二毛飞奔而来,撞线夺冠,时任中国战区美军司令的魏德迈将军(Albert Weydemeyer)亲自为冠军颁奖,

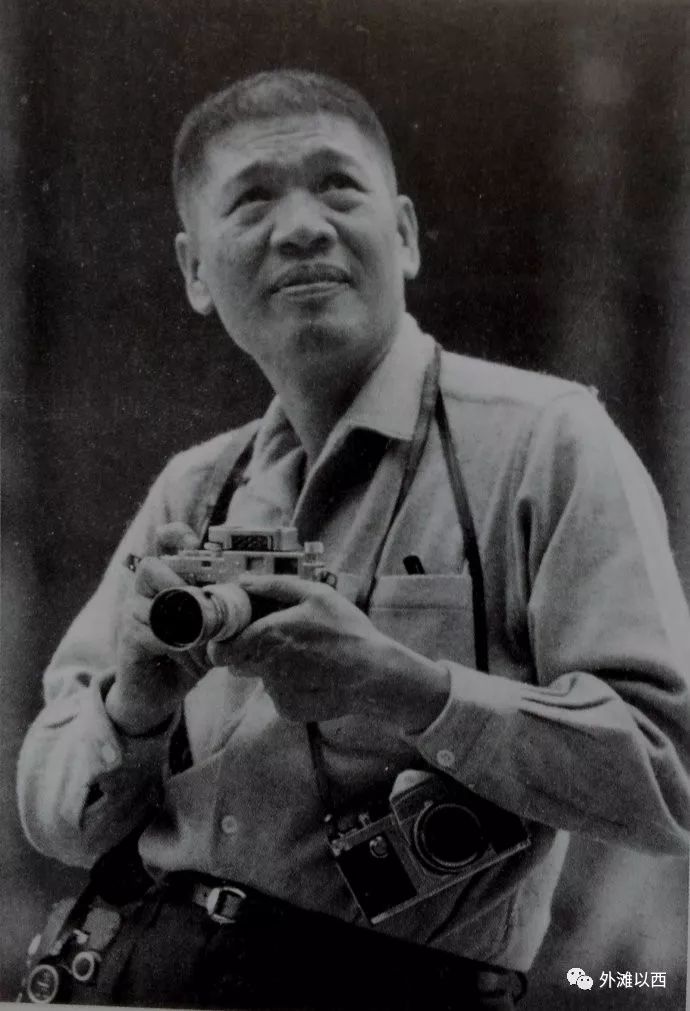

1942年至1946年,来自台湾的摄影师张才在上海街拍,其作品集中没有人力车德比赛的报道,但有他拍摄到当年上海滩黄包车夫日常生活片段。

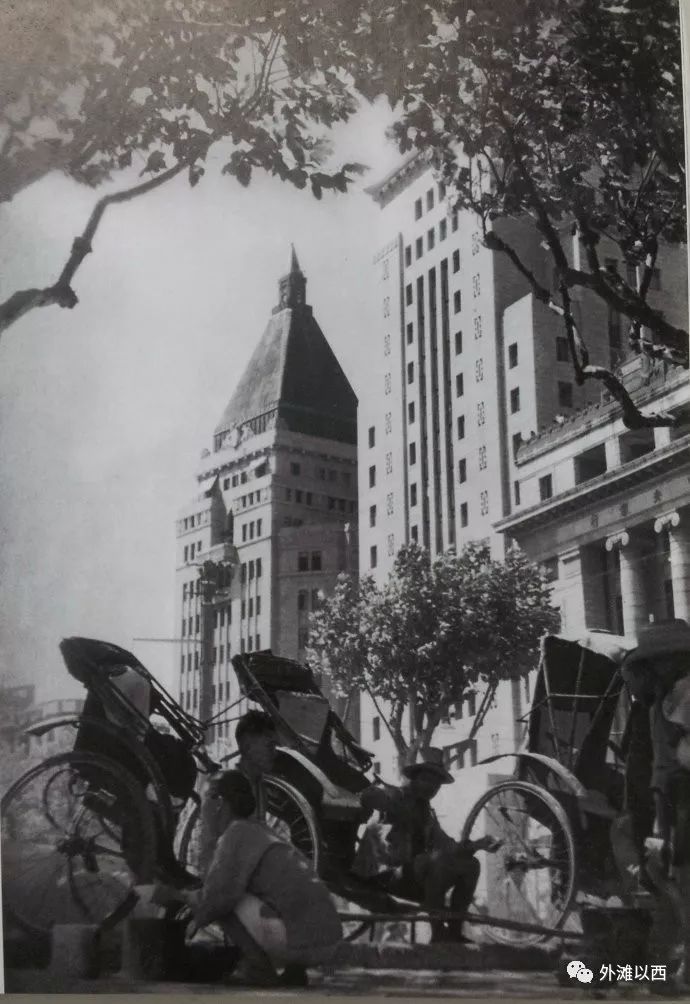

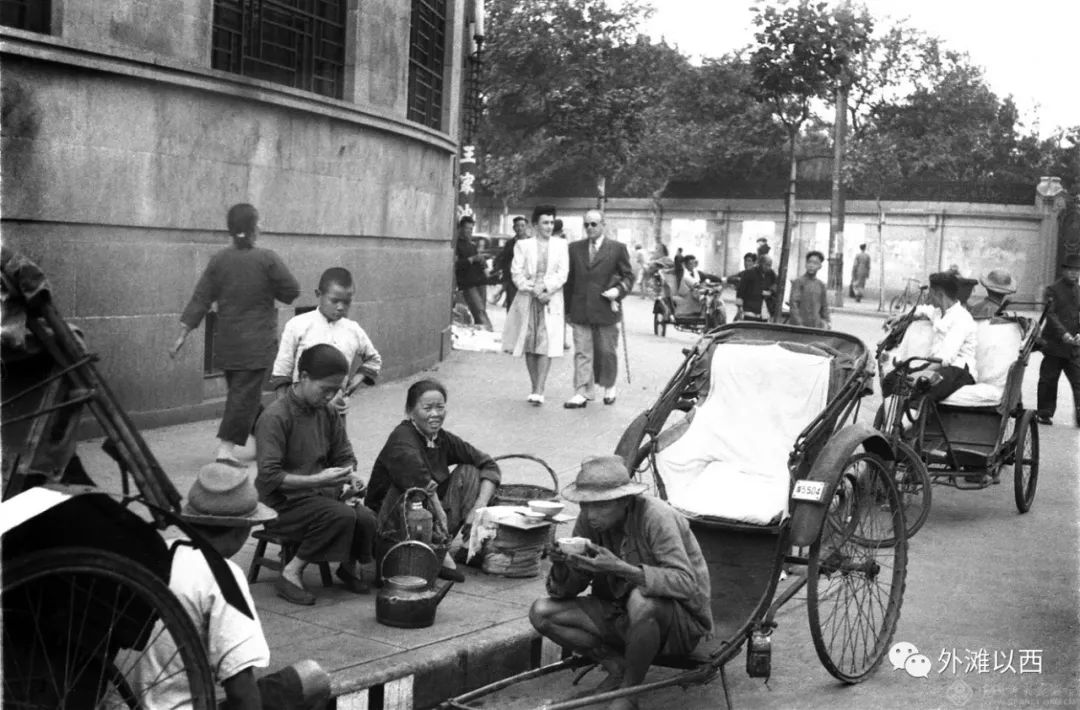

黄包车夫等客头时买个盒饭就吃上了,辛苦的。上图在外滩,下图在王家沙门口,这个街角有同孚大楼,马路对面原先是周纯卿大宅,1937年由着名建筑师李锦沛设计(亚美营造厂营造,造价12万元),周在此居住了八年于1945年撒手人寰。

盛康年的夫人周素琼在95岁高龄时才披露,上海刚解放时,陈毅等华东局领导就想找个合适的地方与工商界代表人物见见面,宣传中共的工商政策。潘汉年便把这个意思告诉了盛康年。盛康年跟夫人商议后,便向潘汉年建议,见面会是否安排在他丈人,也即周素琼父亲周纯卿留下的静安寺路806号花园洋房里。陈毅与上海工商界的第一次见面会,便在这座静谧优雅的花园洋房内悄悄拉开了帷幕。这栋建筑,后在1950年代成为静安区少年宫,改革开放后被拆建造商厦(唐旻红)。

从“食砚无田”的微博中发现了周纯卿住宅花园小景,上图。下图可看到周纯卿大宅的围墙和建筑一角。他大哥周湘云的老宅还在,不远,青海路44号,新瑞和洋行的设计师为之命名为“villa bayankara”,巴颜喀拉别墅。

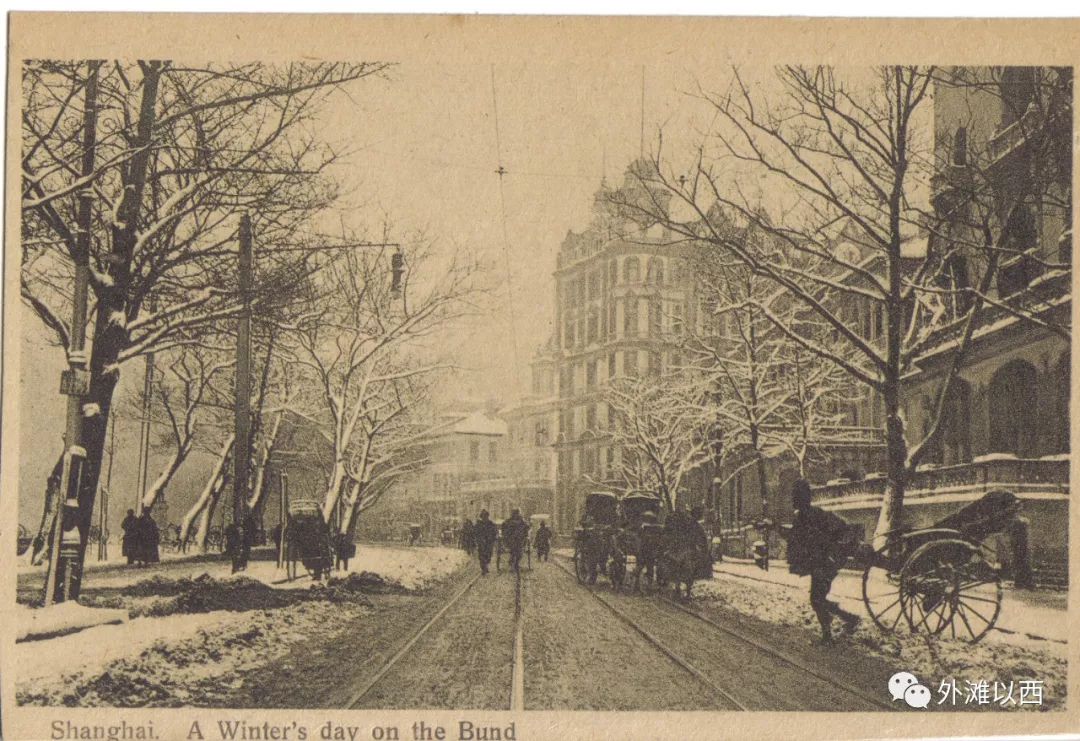

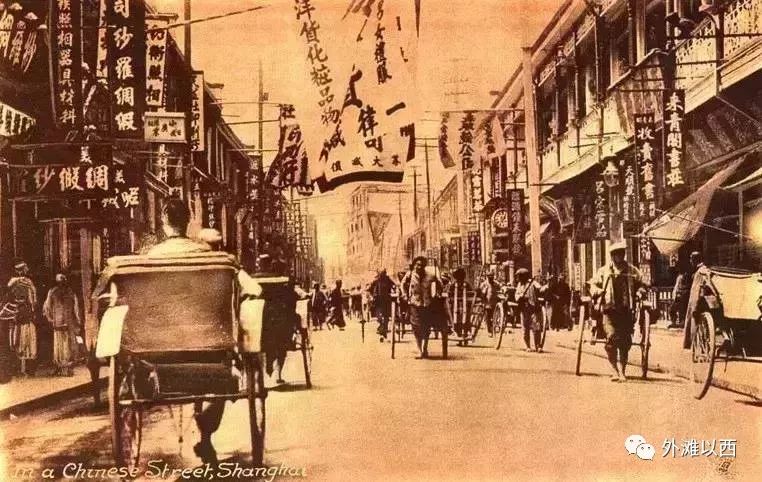

这是一个有点杂乱无章的时代,但凡看老照片,街上不见人力车的可能性非常少。

1919年,工部局规定,人力车一律喷涂黄漆,于是人们就顺口将人力车改称“黄包车”。到了1934年,上海有人力车两万多辆,车夫近八万人。人力车成为当时上海滩最主要的交通工具。

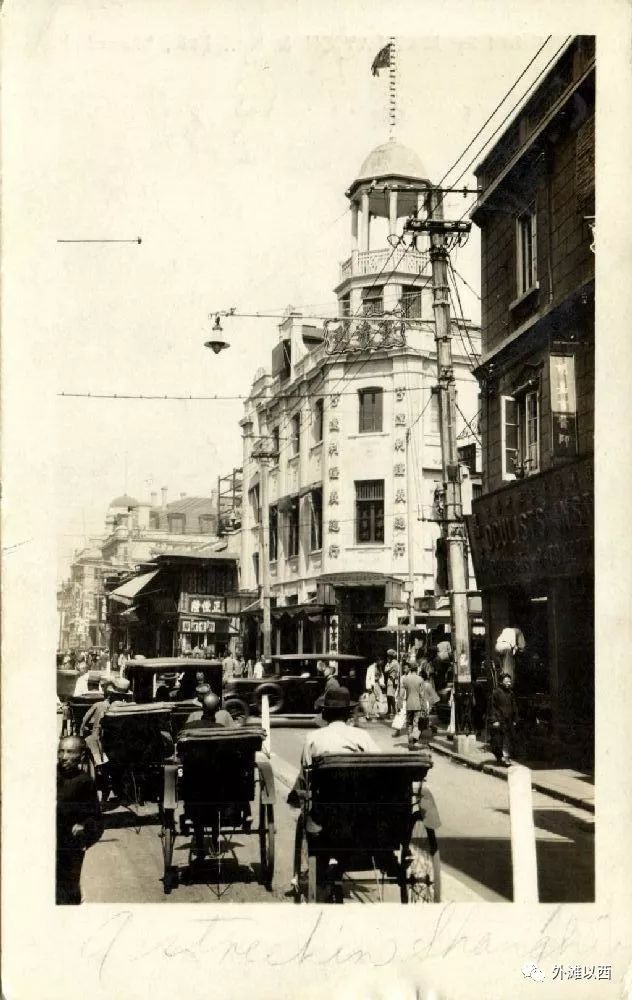

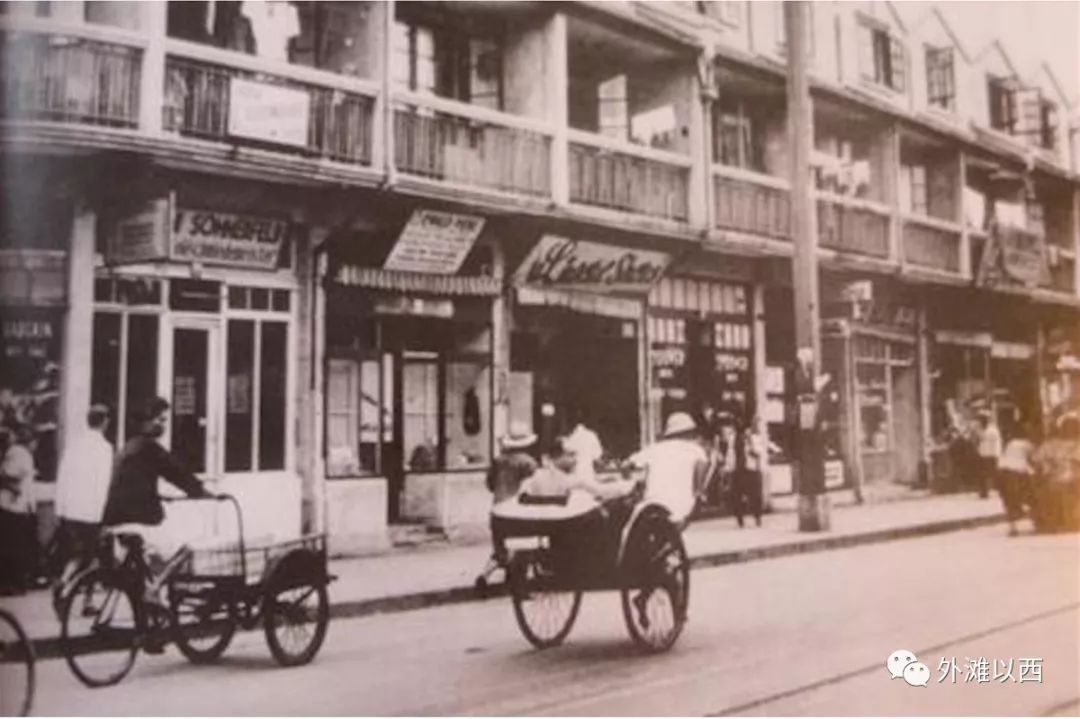

我们感兴趣的是黄包车路过的街道,那些留在黑白彩色(1945年后有彩色照片)里,黄包车在前景,今天都是古董级别的年代建筑作为背景。

南京大戏院,如今上海音乐厅。

链接点进去看看:

坐在四个轮子里的摄影者没有放在“运动模式”上。

被拍摄对象看到了拍摄者,但没有放慢奔跑的步伐。背景里的河滨大楼,他跑过是河南路桥。

下图,最着名的照片之一,已不用奔跑,用力蹬三轮车前行。背景里的俄罗斯东正教圣母大堂,洋葱顶上的十字架如今不见了。

美国总会的福州路飘过,哟,用的是慢门技巧。

1945年美国海军士兵在上海坐三轮车留念。

Shanghai in 1945

Photo by Walter Arrufat (1920-2007)

上图,背景看着眼熟但不确定,有朋友知道的话请告知。下图,1948年,一个美国大兵靠着黄包车留影,背景是法国总会。

等在路边,同行交流一下蹬三轮经验。

淮海中路、常熟路口淮海大楼还在的,跌落式造型已破坏,2010年世博会前,也利用了地铁7号线施工期,大楼翻新,据说沿路窗户全部统一换成仿旧钢窗,并统一配置木百叶遮阳帘。图右的车库更早时候和旧巡捕房(后为徐汇区公安分局办公楼)一起推倒,原址建造了爱美高大厦,也曾叫过百富勤大厦如今又换了新主人。

最近,淮海大楼和隔壁瑞华公寓被包裹起来,十年一轮的大修。

黄包车在上海各处揽客、奔跑、数钱,笑逐颜开·····

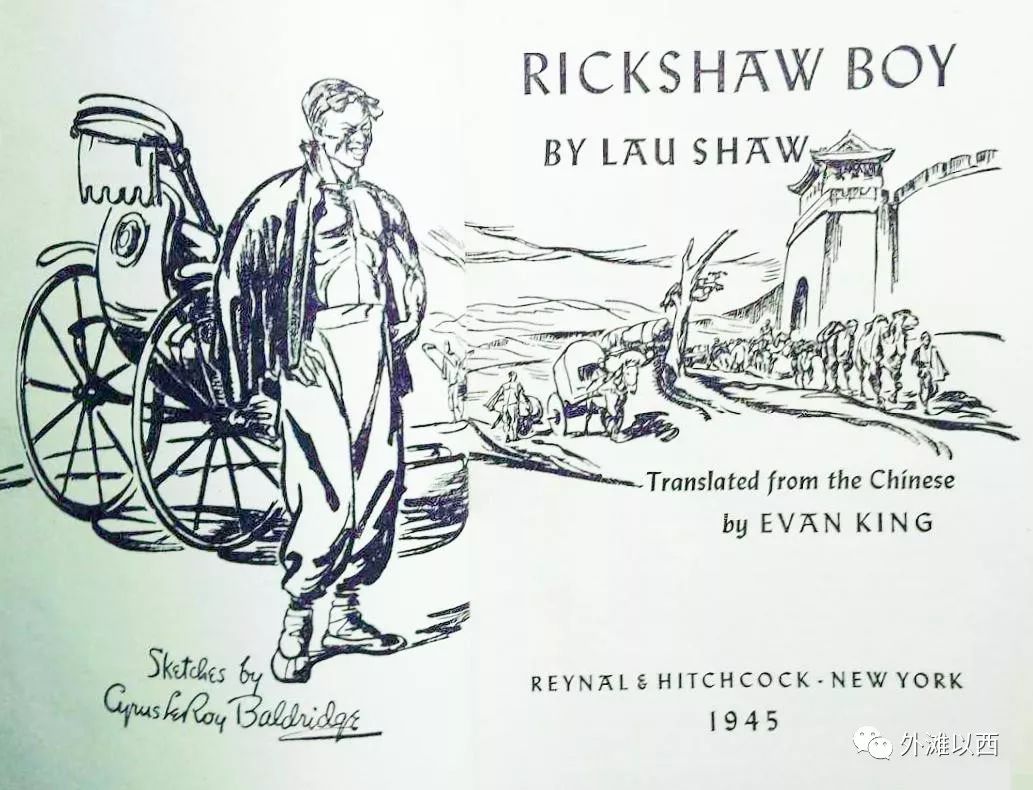

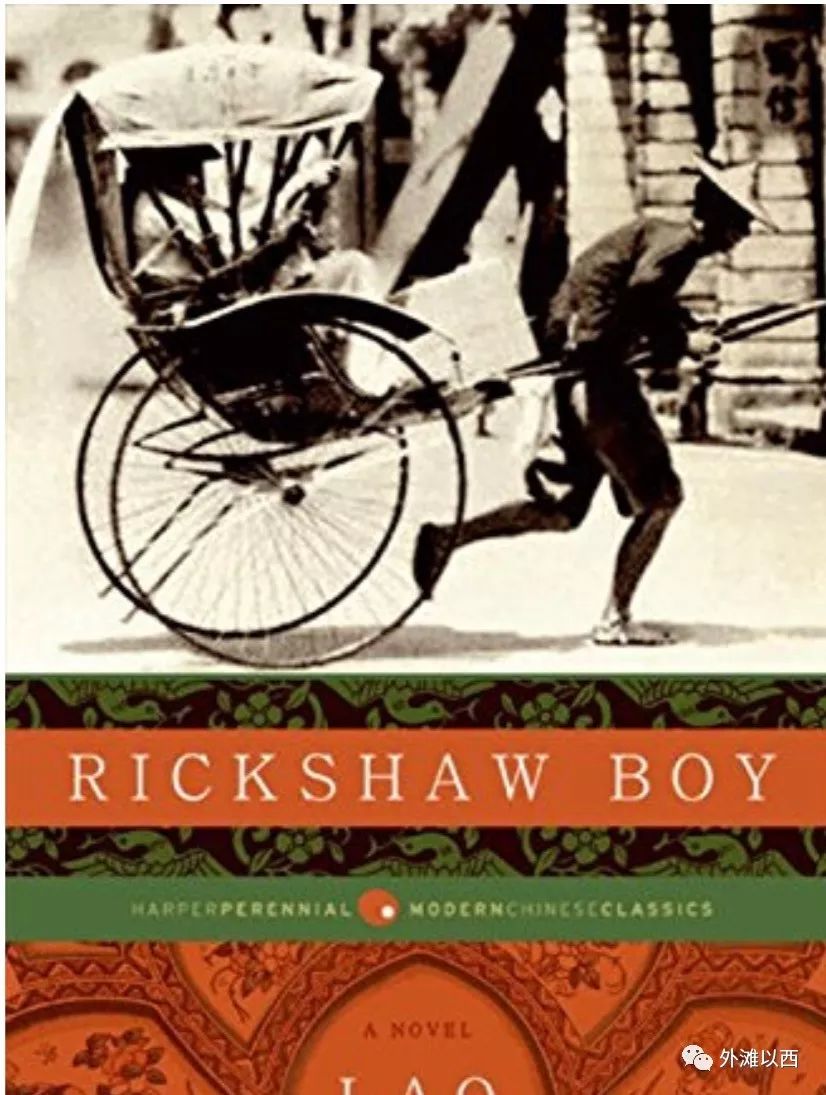

下图是着名作家老舍的小说《骆驼祥子》的英文版封面装帧设计图,小说名字就是直译的,用这个Rickshaw,《骆驼祥子》后来改编成电影故事片成就了张丰毅和斯琴高娃,那是1982年。

下面这位是为上海拍摄了很多优秀人物肖像的摄影师沈石蒂(Sam Sanzetti),老玩童,拍摄者应该也不是很业余,构图和抓拍“咔嚓”都非常到位,本色出演。和他一样顽皮的艺术家还有好莱坞着名华裔摄影大师黄宗霪,玩得一样嗨皮,不过此照片拍摄地在北京。

南京路的绘画作品里缺不了四大百货公司,也不会没有黄包车。

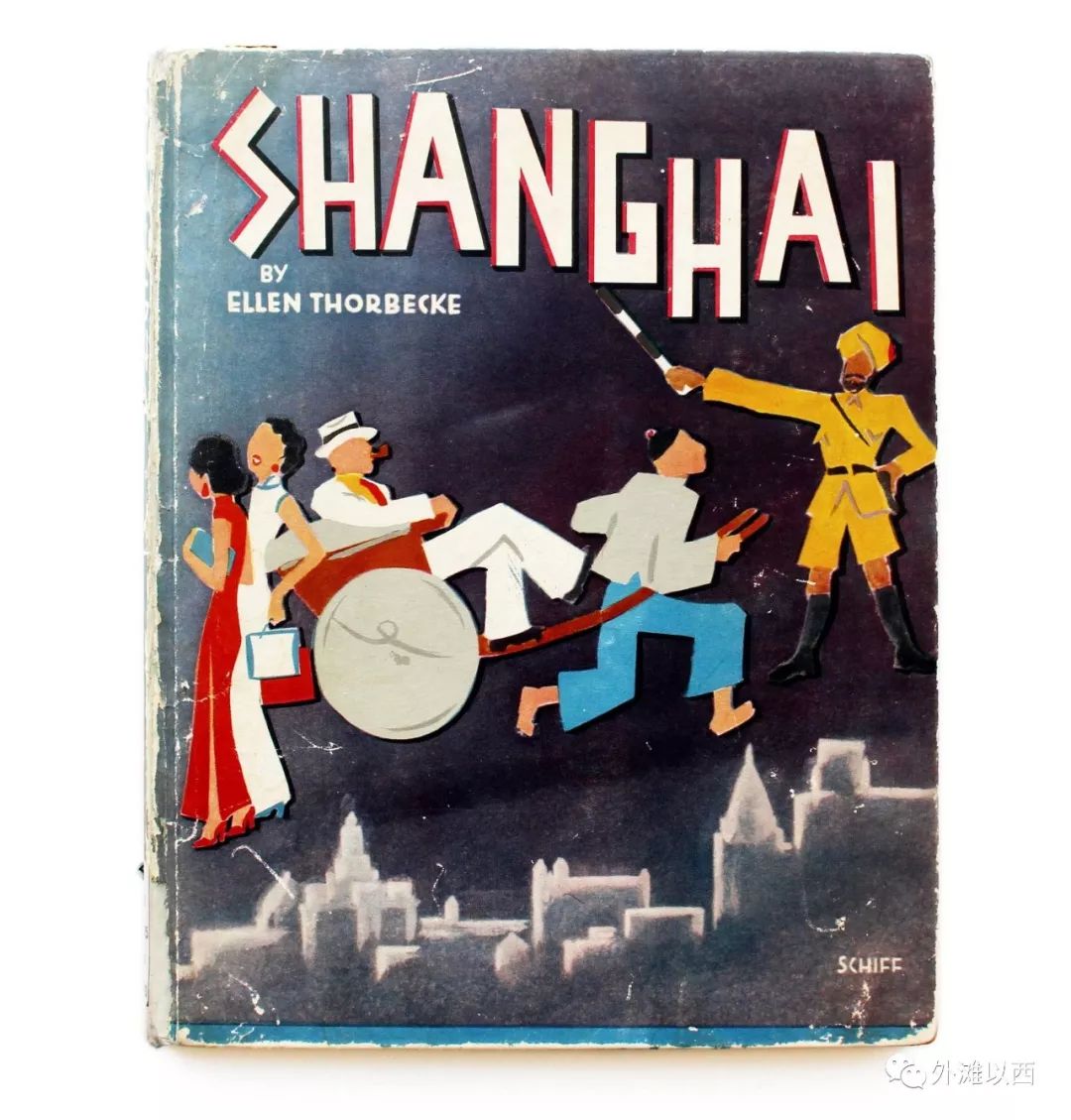

有关上海的书籍也要配上动感十足的黄包车和锡克警察,猫和老鼠的故事。

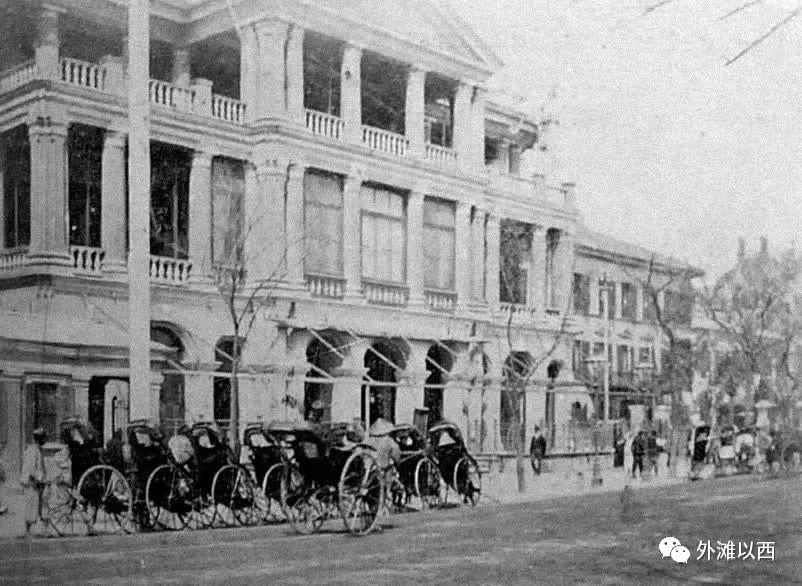

更早等在外滩上海总会门口的黄包车,于是我们才想起当年的洋泾浜英语,外滩新天安堂的牧师主持德温特1899年到上海后,花了五年时间编写出了《上海旅游手册/客居指南》,照片拍得专业之外,总结了大量的洋泾浜英语句子,其中我们发现了这样一个今天上海普遍采用的口语词:

差头=charter ['tʃɑːtə]

像在上海总会的豪华场所等客的黄包车,一定是有组织有纪律的,就和现在的大宾馆和大酒店门口的定点叫车模式,一样一样的,百年来未曾改变,潜规则也应该是沿袭下来,一脉相传的。

在黄包车的车后也应运而生一个新行业,推车者。

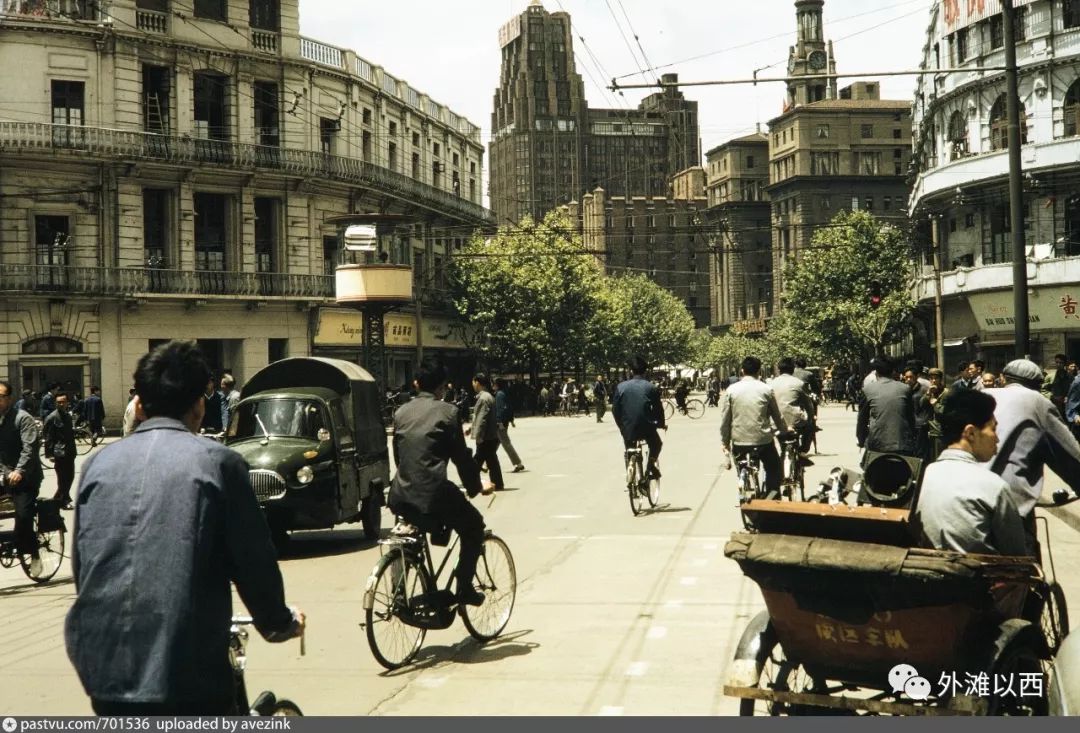

营业的三轮车大概1980年还有的,车道上的三轮机动车我们亲切地叫它乌龟车,其实是摩托车加个壳,前有驾驶员,后座挤一挤,可以坐三人。

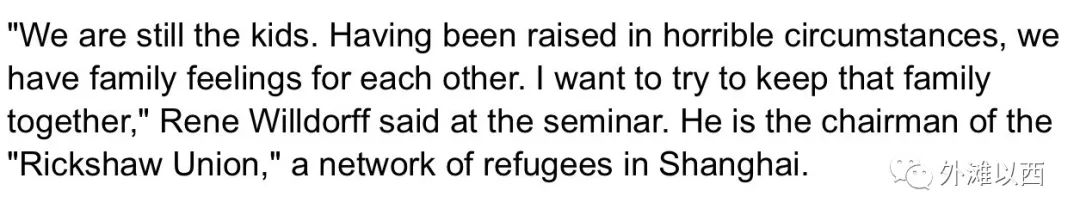

行文至此再写个温暖的上海故事,1930年代上海接纳了不少来自欧洲的犹太难民,他们在虹口霍山路惠民路一带有自己的社区,很早发现过一个叫“黄包车”的网站,有当时犹太难民生活状况的照片,创办这个网站的是Rene Willdorff,小时候在上海生活过,现在点不开了,估计老人年事已高,无法打理。

下图是他们前几年回上海和当地居民座谈,犹太社区里的黄包车奔来跑去,当时的小孩子也跟着跑跟着奔,他们有的是活力,不知道疲倦,也不知道前途在哪里?

不知道载人还带货收费是不是要高点?但一天跑下来他们都是非常的劳累,倒头就睡。

再回到1945年12月那一天上海人力车德比赛,在万人瞩目下,有十四年拉车经验的姜二毛率先冲到终点,从外滩到逸园只花了20分钟。这绝对国家运动健将级别,还没有算负重和平衡。

估计当年拉到洋妞美女的话,黄包车夫会很开心。

Woman in rickshaw, Shanghai1946

by George Silk © Time Inc.

Mark Kauffman

The LIFE Picture Collection

相关阅读

2024-06-26 11:57:02

2024-01-24 12:34:39

2024-01-24 12:33:08

2024-01-24 12:31:00

2024-01-24 12:29:00

2024-01-24 12:27:26

2024-01-24 12:26:30

2024-01-24 12:24:01